色彩心理の4つのゾーン(4)

配色イメージは言語と同じ

感覚的な配色では、意思の疎通が難しいことから、色が脳の中にイメージを形成することを利用するための研究が「国際色彩教育研究会(太田昭雄先生と南雲治嘉先生が参加)」により1960年代初頭にスタートしました。

その後1979年に調査を終了。最終的に調査サンプルは20万を超えました。

分析にも労力と時間がかかりましたが、色とイメージに関する本質的なことが明らかになりました。

色は言葉でありコミュニケーションの役割を果たしていることが確実になったことで、色を使って相手にメッセージを送ることが可能になりました。

今回を含め、4回に渡る配色のゾーンは、この研究によって生まれました。

[色彩心理の4つのゾーン]言語からの配色イメージは世界共通

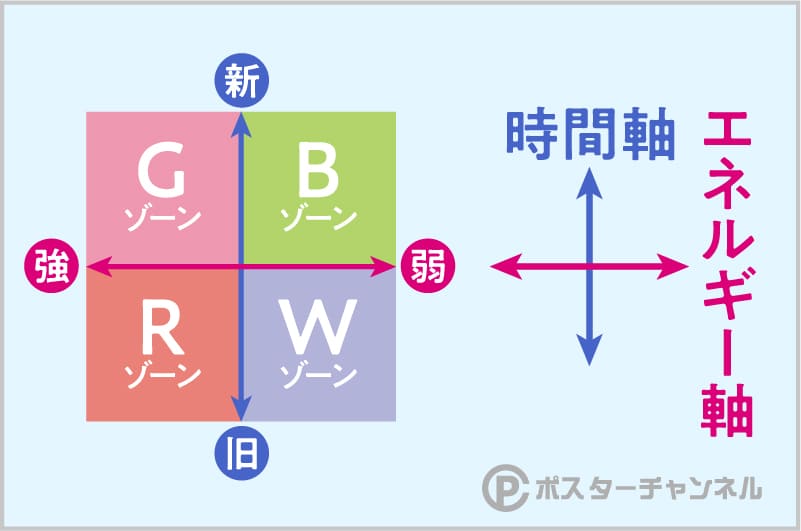

前回と同じく前提として各ゾーンは、下記となります。

Bゾーン(Budding=芽生え)

Gゾーン(Growth=成長)

Rゾーン(Ripen=熟す)

Wゾーン(Withering=枯れる)

以上4種類のゾーンです。

上記の調査において、不思議なことに、ひとつのイメージ言語で選ばれる配色サンプルは、ほぼ世界共通でした。

人がその言葉を聞いて思い浮かべる配色イメージは民族や文化を問わず共通しているということが判明しました。イメージ言語とその配色は、ほぼブレないということですね。

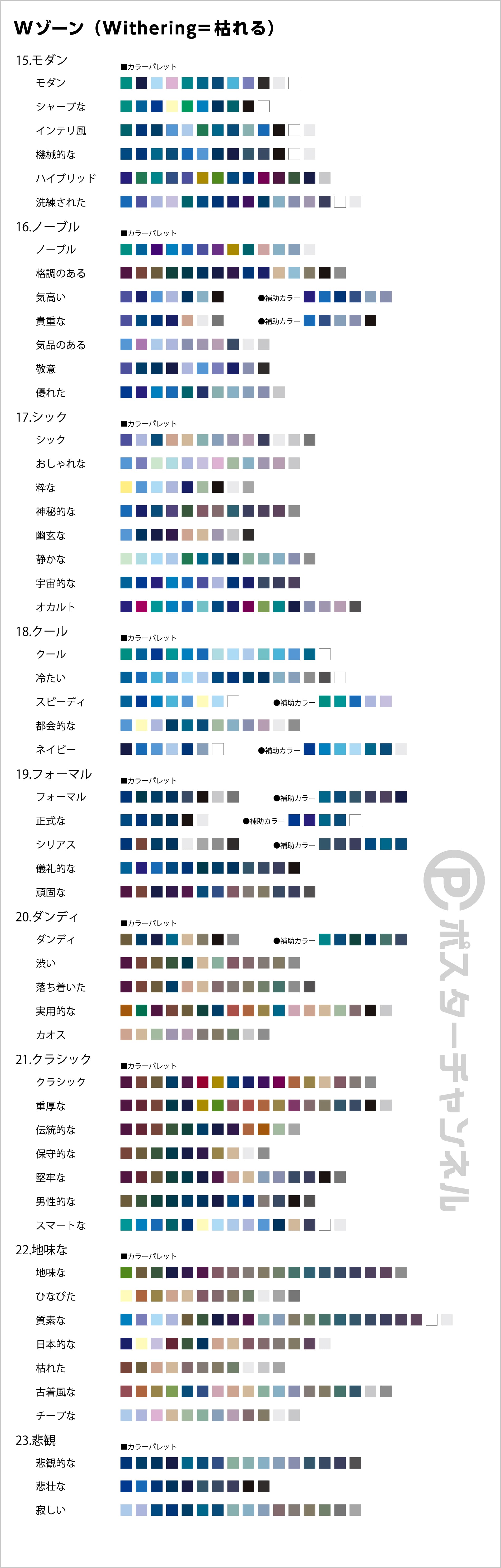

[色彩心理の4つのゾーン]今回はWゾーンについて

今回最後となる、Wゾーン(Withering=枯れる)を解説いたします。

季節は「冬」、木の葉が、色づき、やがて枯れていく時期を示しているゾーン。

人に例えれば老年期ですね。熟していく時期を示すゾーンです。静かであり、洗練され、格調高い。そんなゾーンです。

[色彩心理の4つのゾーン]まとめ

最後は、Wゾーンの区域のカラー構成でした。配色は寒色系か、彩度の低い落ち着いたカラー配色が多いです。このゾーンだけ特にワードが多く、配色イメージも豊富ですね。

さて、4回に渡って色彩心理の配色イメージを解説し、実際にカラーチャートもご紹介しました。配色の基礎となるこの表を、デザインにおける指標にしていただけたら幸いです。

ポスターチャンネルは、上図のカラーカテゴリーも10色インクによる精密さで、印刷対応可能です。

ネットプリントなら、ぜひポスターチャンネルへ。