色の表現規格

色の「共通言語」はひとつではありません

印刷やデザインの現場では、「この赤にして」「もう少し明るく」といった感覚的なやりとりではなく、誰が見ても同じ色を再現できるよう、さまざまな「色の規格(カラースペース/色体系)」が用いられています。

一口に「赤」といっても、ディスプレイで見る赤と印刷された赤、インクメーカーが出す赤、それぞれ微妙に異なるもの。こうしたズレを減らすため、用途ごとに最適な色のルールが設けられています。

この記事では、印刷・デザイン・Web・工業製品など、様々な分野で用いられている主要な色の規格について解説します。

今回この記事では、ネット印刷通販サイト「ポスターチャンネル」でも取り扱っている合成紙の特徴や用途、注意点について詳しく解説します。参考になれば幸いです。

[色の規格]CMYK:印刷の基本となる「プロセスカラー」

[ポスターチャンネルでも基本規格のCMYK]

ポスターやフライヤーなどの印刷で最も基本となるのがCMYK。

C(シアン)、M(マゼンタ)、Y(イエロー)、K(ブラック)の4色のインクを重ねて色を表現する方法で、「減法混色」と呼ばれます。本来CMYの混色で黒になる考えでしたが、鈍い?色のため、あらたに「K=key」を追加して成立しました。

見た目や手触りは紙に近く、印刷適性もある一方で、水に濡れてもふやけないという性質があります。鉛筆でも問題なく書ける用紙です。

・使用分野:商業印刷、ポスター、チラシ、雑誌など

・特徴:フルカラー印刷に最適。RGBと比べると再現できる色域はやや狭い

・代表的なプロファイル:Japan Color 2001 Coated、Japan Color 2011 Coatedなど

RGBで制作された画像をそのまま印刷すると、くすんだ色になることもあります。印刷用途ではCMYK変換に注意が必要です。

ポスターチャンネルでは、RGBデータからの印刷に対応しています。しかし物理的にRGBを印刷するのではなく、10色インクにより印刷可能な色域が広くなったため、擬似的にBGBを表現した印刷です。

[色の規格]RGB:ディスプレイの「光の三原色」

[本来は印刷できないRGBカラー]

RGBは、Red(赤)、Green(緑)、Blue(青)の3色の光を混ぜて色を表現する「加法混色」の方式です。

ディスプレイやスマートフォンなど、光を使って色を表示するすべての機器はこの方式を使っています。

ただし、カラープロファイルによってさらに枝分かれします。

・使用分野:Webデザイン、デジタル画像、モニター表示など

・特徴:鮮やかな色や明るい色の再現に強い。印刷用のCMYKとは色の表現が異なる

・代表的なプロファイル:sRGB(最も一般的)、Adobe RGB(プロ向け)、Display P3(Apple製品で主流)

RGBで制作された画像をそのまま印刷すると、くすんだ色になることもあります。印刷用途ではCMYK変換に注意が必要です。

ポスターチャンネルでは、RGBデータからの印刷に対応しています。しかし物理的にRGBを印刷するのではなく、10色インクにより印刷可能な色域が広くなったため、擬似的にBGBを表現した印刷です。

[色の規格]Labカラー:人間の視覚に基づいた色空間

Lab(CIELAB)カラーは、人間の目が感じる色の感覚に近い形で数値化された色空間です。

筆者はあまり使わないカラー形式ですが、色補正に用いたりします。

・L:明るさ(Lightness)

・a:赤〜緑の軸

・a:赤〜緑の軸

Lab(CIELAB)カラーは、人間の目が感じる色の感覚に近い形で数値化された色空間です。

筆者はあまり使わないカラー形式ですが、色補正に用いたりします。

・使用分野:画像処理、カラーマネジメント、工業製品の色管理など

・特徴:デバイスに依存しない「絶対的な色」を数値で定義できる

CMYKやRGBが機器に依存する「相対的な色空間」であるのに対し、Labは「絶対的な色空間」として使われます。印刷業界では、異なるプリンタ間の色のズレを補正する際に役立ちます。

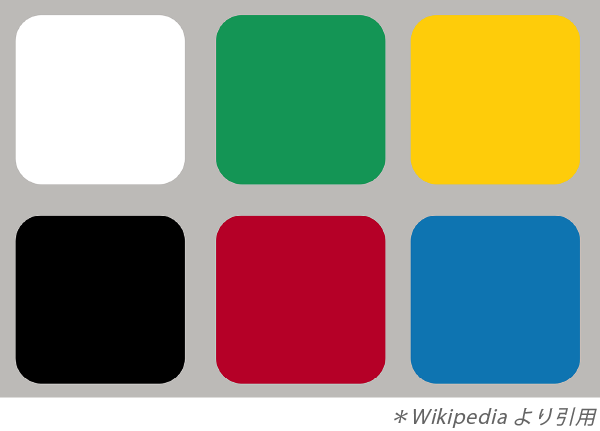

[色の規格]PANTONE:世界標準のカラーガイド

PANTONE(パントン)は、アメリカのPantone社が提供する色の規格で、世界中で広く使われている標準カラーガイドです。

・使用分野:グローバル企業のブランディング、製品デザイン、ファッション業界、印刷全般

・特徴:特色インクで指定する色。CMYKで再現できない色も正確に指定可能

PANTONEはグローバル展開しているブランドにとって不可欠な色の基準となっています。印刷時は専用のインクを使うため、別途費用がかかるケースもあります(カスタムカラー:特色)。

世界中で使われる数少ないカラー規格であり、種類も豊富です。

ポスターチャンネルでは、PANTONEの近似色のカバー率94%(実際のインクは使用していません)です。

カスタムカラー(PANTONEやDIC)でロゴやパッケージなど指定する事が多いのですが、これはプロセスカラー(CMYK)の掛け合わせの色のブレを抑えるのと、プロセスカラーより発色が良いため使われています。

[色の規格]DICカラーガイド:日本の印刷現場で信頼される色指定

DICカラーガイドは、日本のDIC株式会社が提供する色見本帳です。

多くの印刷・出版業界で使用されており、「DIC○○番」といった番号で色指定を行います。1〜6の束があり、また、「日本・中国・フランス」各伝統色があります。

・使用分野:企業のロゴカラー、パッケージ印刷、書籍、広告など。

・特徴:日本国内での使用率が非常に高い。特色インキでの指定をする(カスタムカラー指定)

ポスターやパネル制作でも、企業カラーに忠実な色指定が求められる場合には、DIC番号が指定されることがあります。但し、DICや上記のPANTONEは、オフセット印刷のみ対応しており、数百枚〜数百万枚の印刷部数に向いていますが、小ロットを専門としたオンデマンド印刷の「ポスターチャンネル」では取扱いはありません。

余談ですが「DIC株式会社」は以前「大日本インキ化学工業株式会社」という社名でした。「大日本」とありましたので「大日本印刷(DNP)」と関係があると筆者は思っていましたが、まったく関係ないとのことでした。

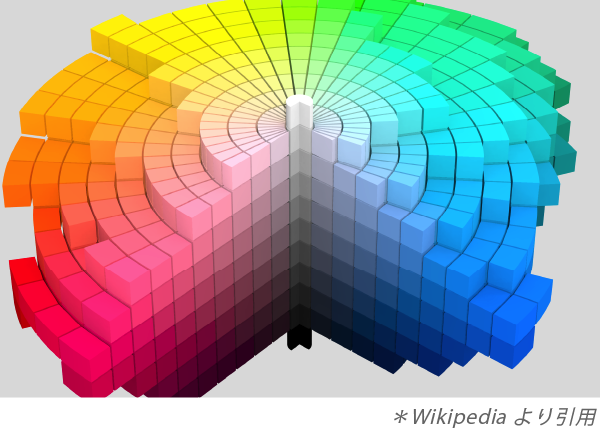

[色の規格]マンセル表色系:色を直感的に捉えるための体系

マンセル表色系(Munsell Color System)は、アメリカの画家アルバート・マンセルによって開発された色の表現方法です。

・色相(Hue)

・明度(Value)

・彩度(Chroma)

という3つの軸で色を分類する立体的な体系で、工業製品や教育分野などで用いられています。

・使用分野:塗装業界、教育現場、美術教育、建築など

・特徴:色を直感的にとらえやすく、教育・実務の現場で理解しやすい

たとえば、日本工業規格(JIS)で定められた色の規格にも、マンセル値で定義されているものがあります。

また、東京都の景観条例にマンセル値が用いられています。

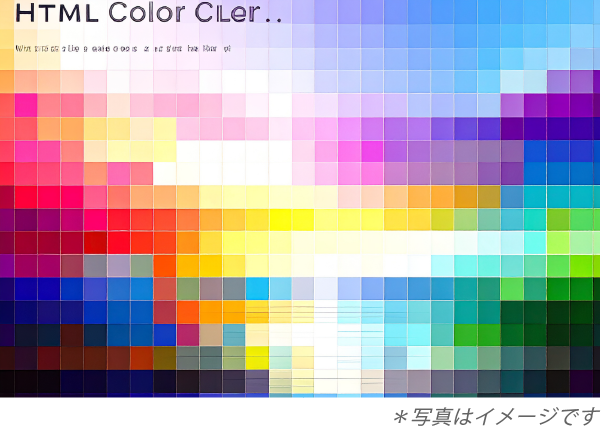

[色の規格]HTMLカラーコード(Webカラー):#FFFFFFの正体

Webページの背景色やテキスト色などを指定するために使われるのがHTMLカラーコードです。

たとえば、#FF0000は「真っ赤」、#000000は「黒」、#FFFFFFは「白」です。

・使用分野:Web制作、CSS、アプリ開発など

・特徴:16進数でRGBの値を表現(例:#RRGGBB)

sRGBがベースとなっており、画面上での色再現に最適化されています。Webデザインでポスターと同じ色味を出すには、RGBとCMYKの違いを理解しておく必要があります。

[色の規格]HSBカラー:感覚的に色を操作できる直感的な色空間

HSBは、Hue(色相)、Saturation(彩度)、Brightness(明度)の3つの要素で色を表現する色空間です。OS、ソフト等によってHSV(VはValue)とも表記される事もあります。

デザインソフトやWeb制作現場などで、色を「人間の感覚」に近い形で扱うためによく用いられています。RGBより「感覚重視」で色を選べるのがHSB(V)の特徴です。

・Hue(色相):色の種類を表し、赤→黄→緑→青→紫と色相環で0〜360度で表現

・Saturation(彩度):色の鮮やかさ。0%で無彩色(グレー)、100%で原色

・Brightness(明度):色の明るさ。0%は完全な黒、100%はその色の最大の明るさ

・使用分野:Adobe系ソフト、Web制作、UIデザイン、カラーバリエーション設計など

・特徴:RGBやCMYKよりも色味を直感的に調整しやすく、特に「彩度だけ落として落ち着いた印象に」「同じ色相で明るさ違いを作る」といった細かい色操作に便利

印刷用データにそのまま使われることは少ないものの、制作段階での色の試行錯誤には非常に適した方式です。実際、ポスターや看板などの色設計でも、HSBで調整してからCMYKへ変換するという流れは多くの現場で採用されているようです。

[色の規格]NCS(Natural Color System):北欧発の自然な色体系

NCSは、スウェーデンのNCS社が開発した、自然界に存在する色の見え方に基づく色体系です。

・使用分野:建築、インテリア、プロダクトデザインなど

・特徴:人間の視覚に基づいたカラー体系で、ヨーロッパを中心に使用されている

日本ではあまり一般的ではありませんが、グローバルなデザインワークに関わる場合は知っておくと便利です。家具・インテリアの「IKEA」では、NCSをブランドカラーの一部として採用しており、店舗デザインや製品カラーにNCSの色番号が用いられています。

[色の規格]RAL(ラール):工業製品のための色規格

RALは、ドイツの工業規格で、塗装や建築材料に使われる色の標準です。

・使用分野:工場、建築、車両、インフラなど

・特徴:金属やプラスチックへの塗装に特化した規格で、世界中の工業製品で使用されている

という3つの軸で色を分類する立体的な体系で、工業製品や教育分野などで用いられています。

・使用分野:塗装業界、教育現場、美術教育、建築など

・特徴:色を直感的にとらえやすく、教育・実務の現場で理解しやすい

日本でいうとこの日塗工(日本塗料工業会)のようなものです。概ね色相全体をカバーしていますが、日塗工にはないヨーロッパ独自の色相感覚と言えるような色もあります。日本ではあまり馴染みのない色の規格ではあります。

[色の規格]まとめ:用途に応じた色の「共通語」を選ぼう

印刷の現場ではCMYK、デジタル制作ではRGB、企業ロゴではDICやPANTONE、建築ではNCSやRAL…と、色の規格は目的や分野によって使い分けられています。

どの規格が「正しい」というよりも、「どんな場面で、どんな人と、何を作るのか」によって、最適な色の共通言語を選ぶことが大切です。

ポスターチャンネルでは、CMYKを基本として、10インク+インクジェット印刷機によるRGB印刷。カラープロファイルによるPANTONE近似色での印刷が可能です。思い通りの色にこだわるポスター制作にはポスターチャンネルをご活用ください。